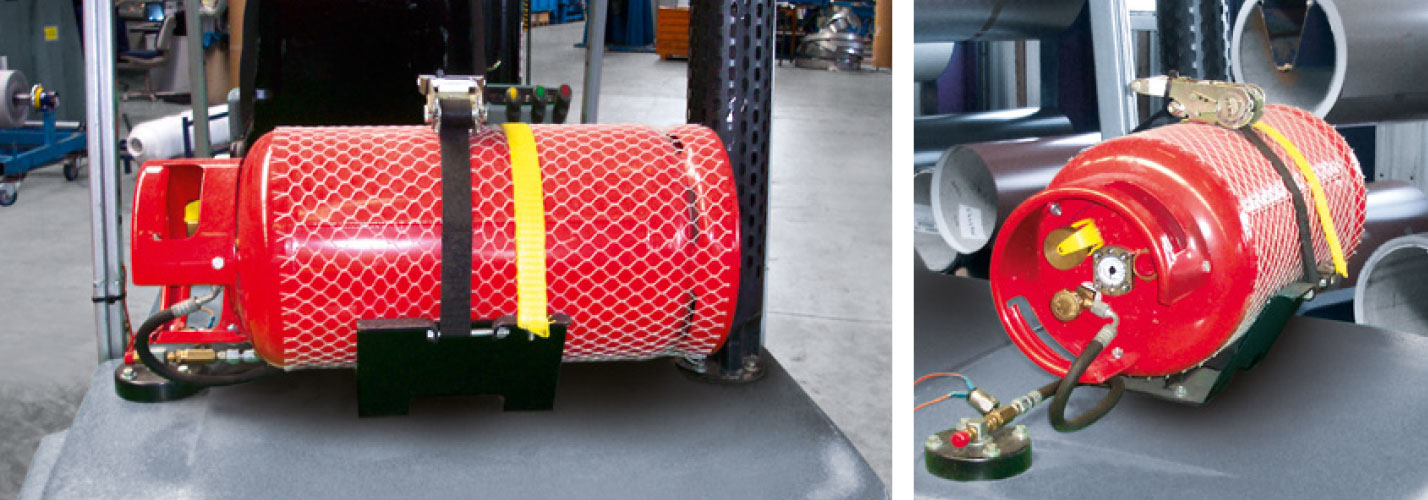

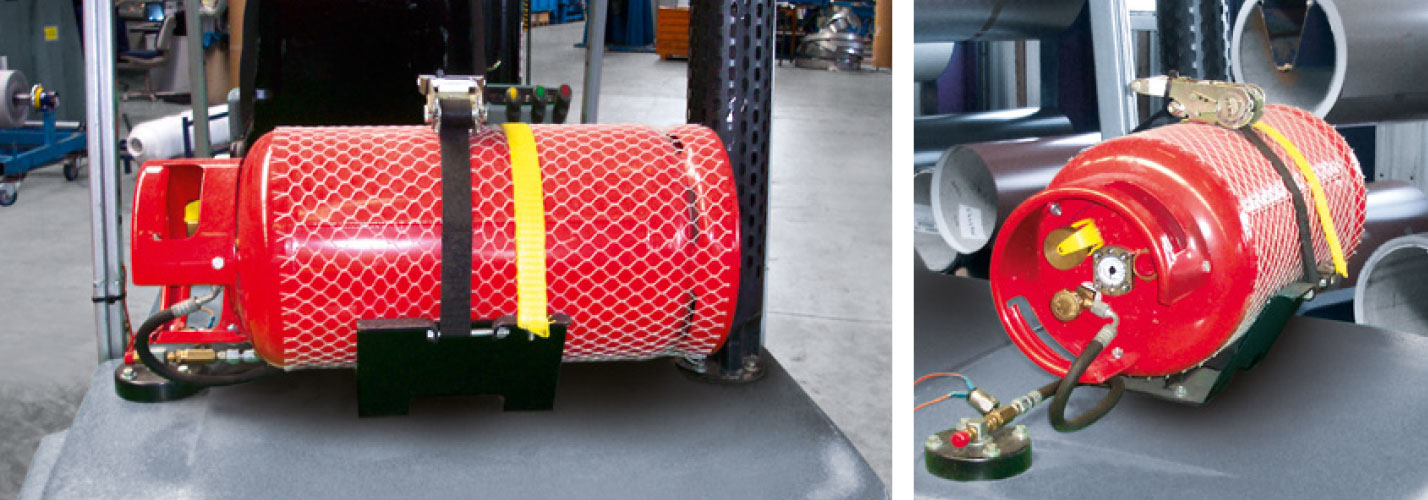

Wie wird der Treibgastank am Fahrzeug montiert?

Ein mobiler Treibgastank (auch Gabelstapler-Selbsttankflasche) ist die einfachste und schnellste Möglichkeit, alle Vorteile einer Treibgas-Tankstelle zu nutzen. Dort, wo sich an den Staplern üblicherweise die normalen Treibgasflaschen befinden, wird ein mobiler Tank installiert, der nach einer Einweisung selbstständig befüllt werden kann. Anschließend muss das Entnahmeventil mit der Versorgungsleitung verbunden werden. So kann der Fahrer einfach und schnell auftanken, ohne den mobilen Treibgastank vom Stapler entfernen zu müssen.

Alternativ dazu können auch großvolumigere Treibgastanks fest am Stapler angebracht werden. Die Umrüstung von Staplergasflaschen auf fest installierte Treibgastanks ist auch nachträglich möglich.

Ganz gleich, ob man sich für eine Treibgas-Tankstelle mit mobilem oder fest installiertem Treibgastank entscheidet: In beiden Fällen profitieren Unternehmen von den Vorzügen einer Treibgas-Tankstelle. Diese umfassen unter anderem den reduzierten physischen und zeitlichen Aufwand durch Entfall des Flaschentausches. Auch Logistik und Lagerhaltung werden in beiden Fällen deutlich vereinfacht.

Wie funktioniert eine Treibgas-Tankstelle?

Stapler und Flurförderfahrzeuge tanken direkt an der Zapfsäule in den eigens dafür auf dem Fahrzeug montierten Behälter. Moderne Betriebstank-Systeme bedienen höchste Sicherheitsstandards und können auf Wunsch mit zusätzlichen Funktionen und Modulen ausgestattet werden:

- Chipkarten ermöglichen eine genaue Abrechnung.

Hier dient eine Chipkarte zur Identifikation vor der Betankung: Jeder Fahrer schaltet mit dem Einführen einer Chipkarte, die dem Fahrer oder dem Stapler zugeordnet ist, in den Kartenleser die betriebseigene Treibgas-Tankstelle frei. Das ermöglicht staplergenaue Abrechnungen und eine kontrollierte Fuhrparkverwaltung (bei professionellen Vertragsmodellen inklusive).

- Transponder-Systeme verhindern unbefugte Nutzung.

Auch das Transponder-System dient der Identifikation. Der einzige Unterschied: Der Fahrer kann hier kontaktlos die Treibgas-Tankstelle freigeben. Der Transponder wird an das Lesegerät an der Zapfsäule gehalten und ermöglicht so die Freischaltung des Tankautomaten, wenn der Gabelstapler in Position ist.

Manche Anbieter haben weitere Extras (Sonderausstattung) im Programm:

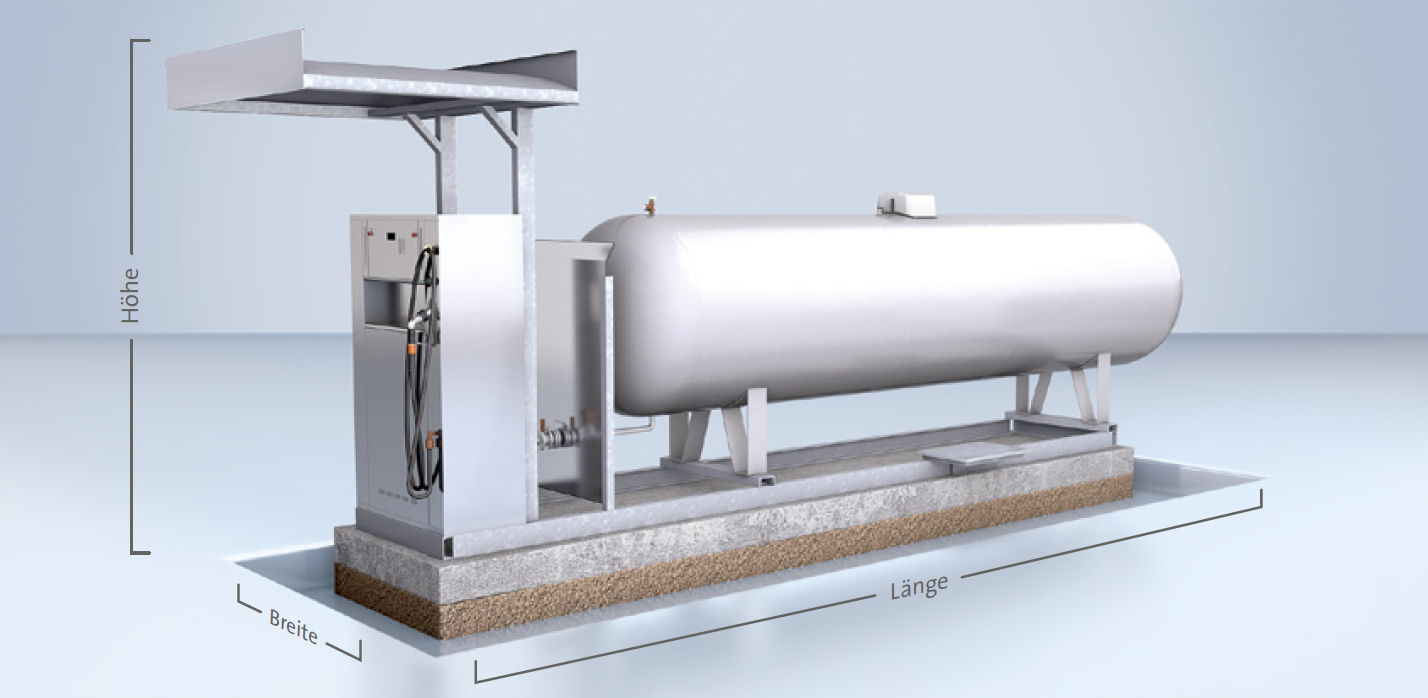

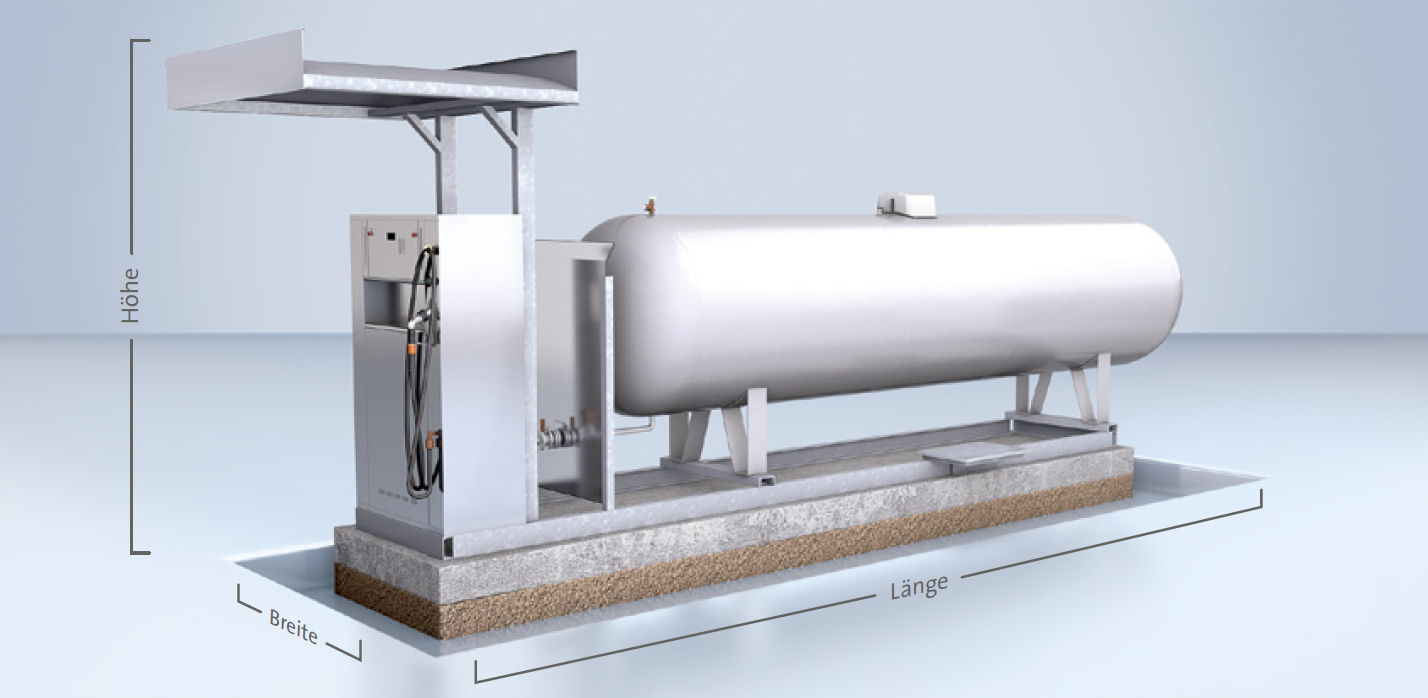

- Zusätzliches Wetterschutzdach

- Beleuchtungseinrichtung für das Wetterschutzdach mit Dämmerungsschalter oder Bewegungsmelder

- Gedrehte Zapfsäulen

- Verlängerte Zapfschläuche (für besonders große Gabelstapler oder baulich schwierige Standorte)

- Modem-Systeme

- Kontaktschleife im Boden für Transponder

Treibgas sicher lagern: Was bei der Installation zu beachten ist

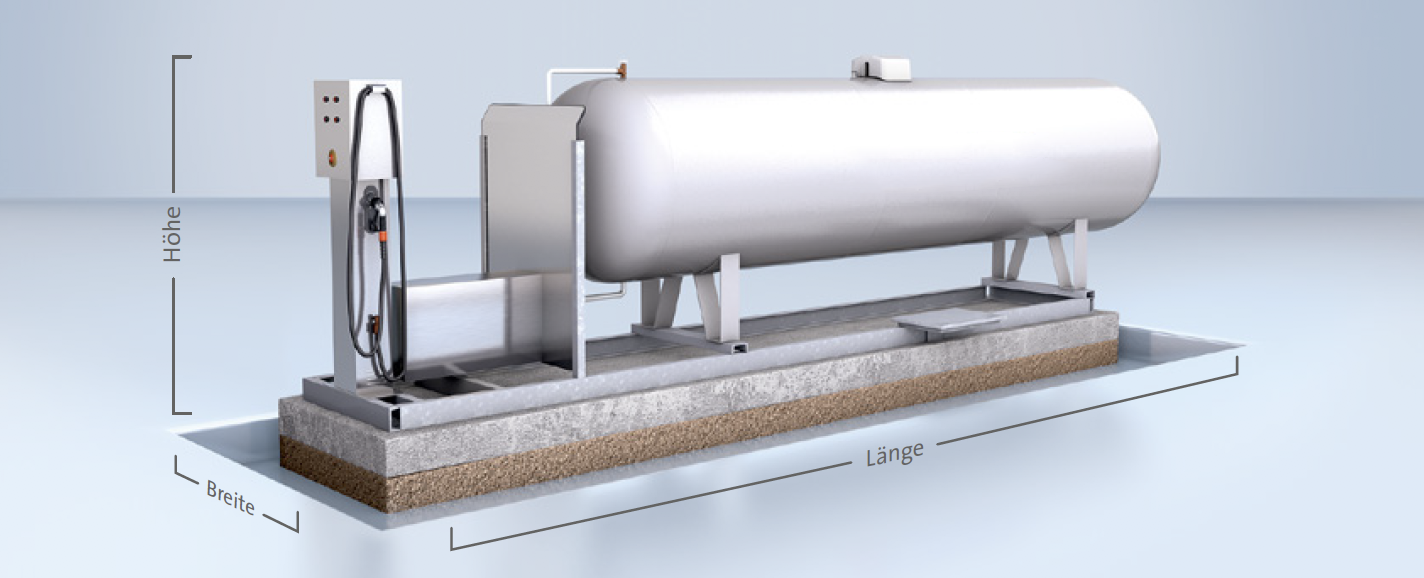

Flüssiggas-Tankstellen werden individuell nach Bedarf geplant und umgesetzt. Die Füllmenge variiert dabei meist zwischen 1,2 und 2,9 Tonnen.

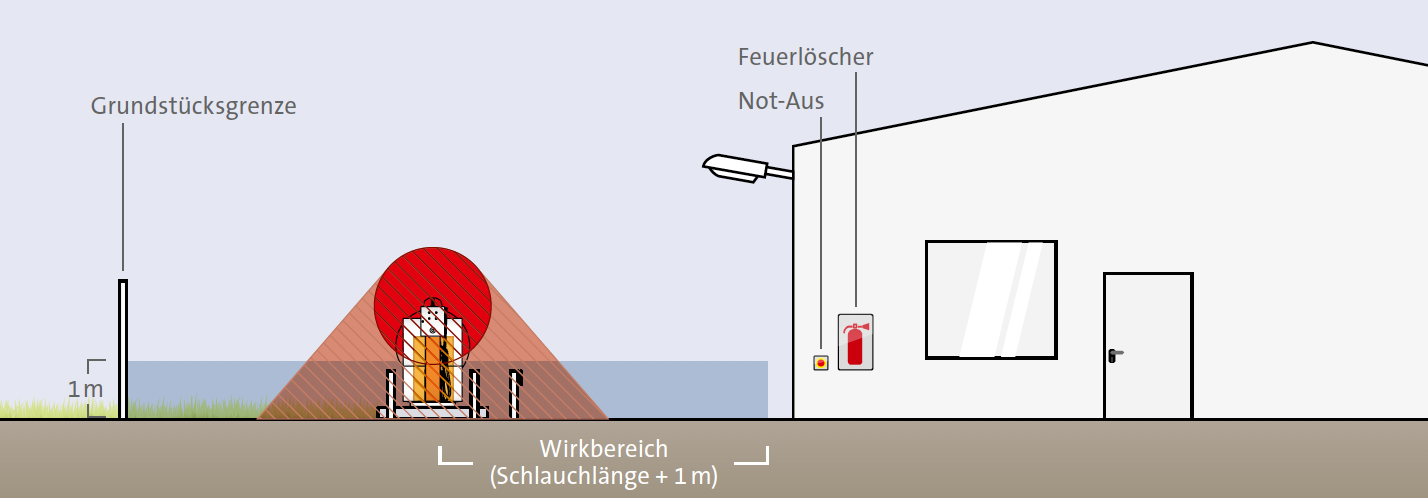

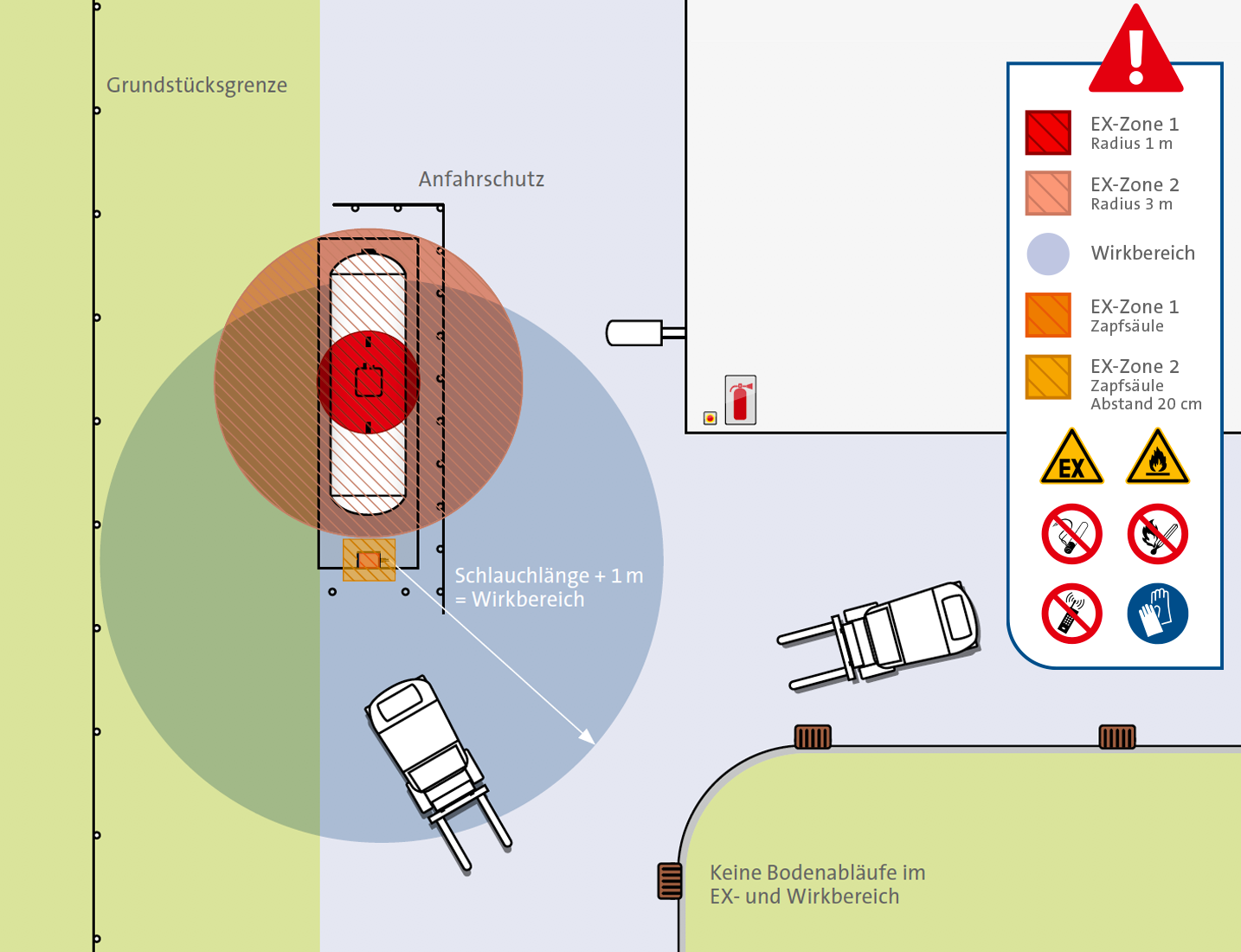

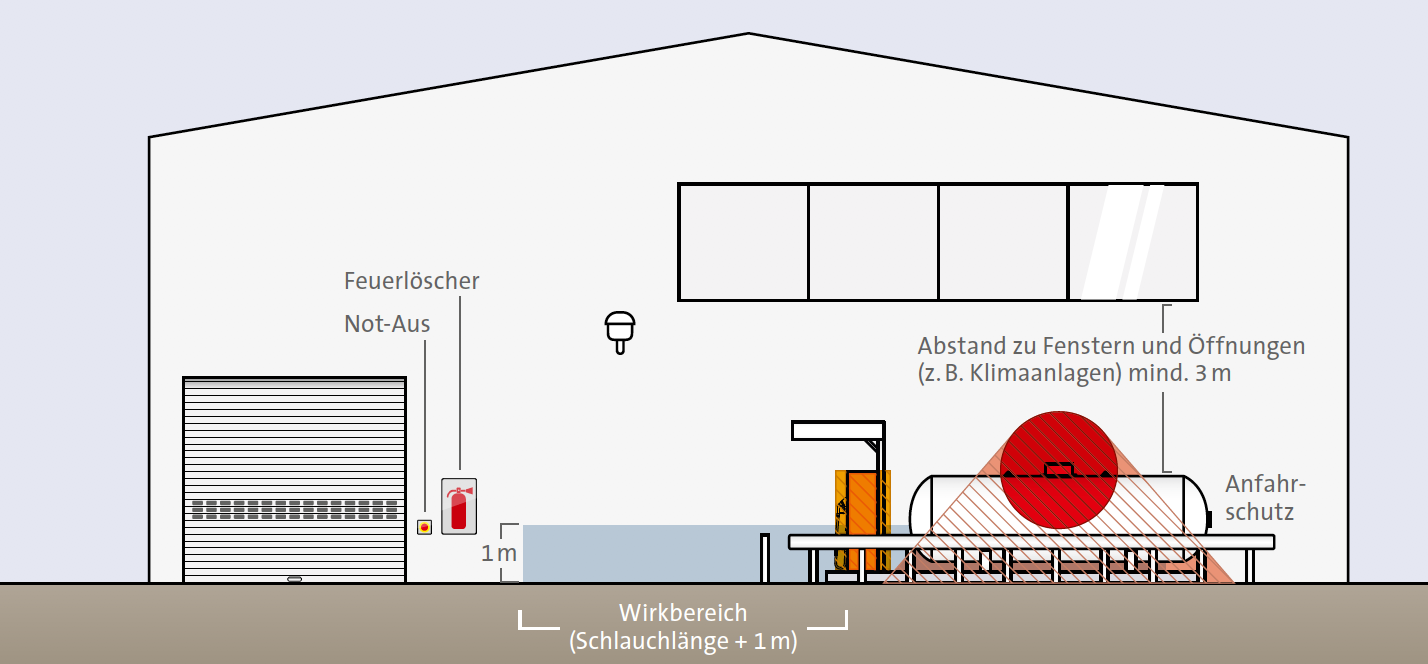

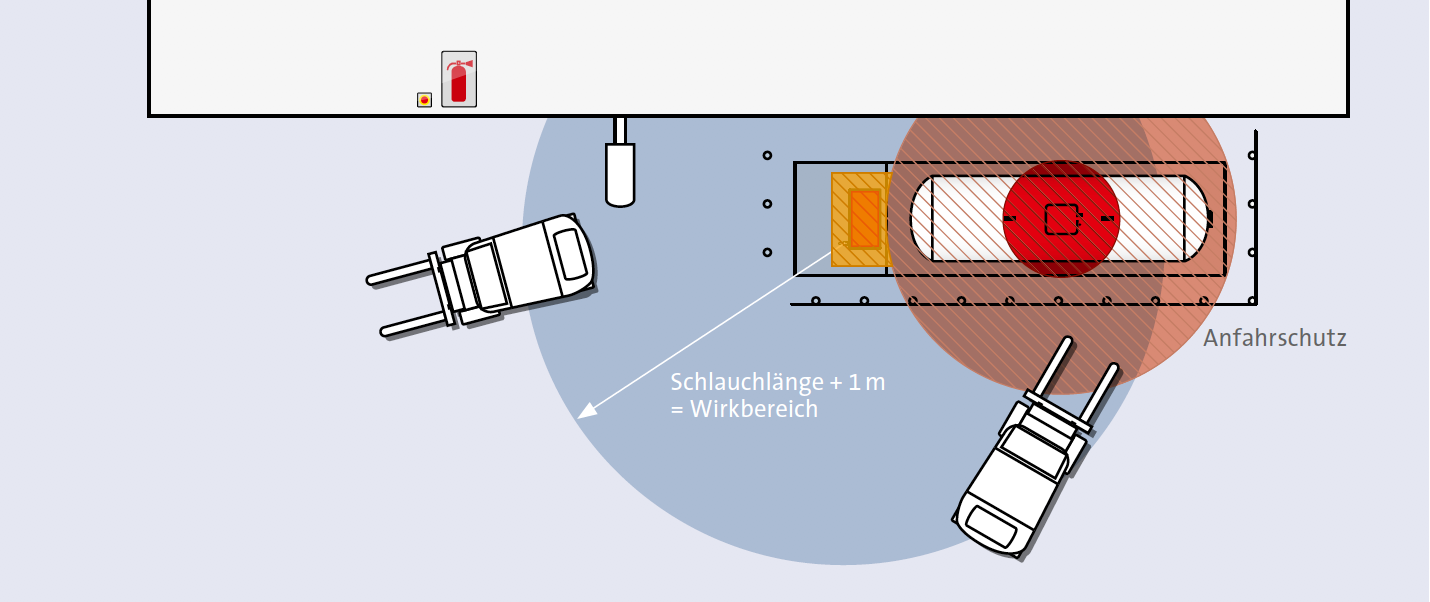

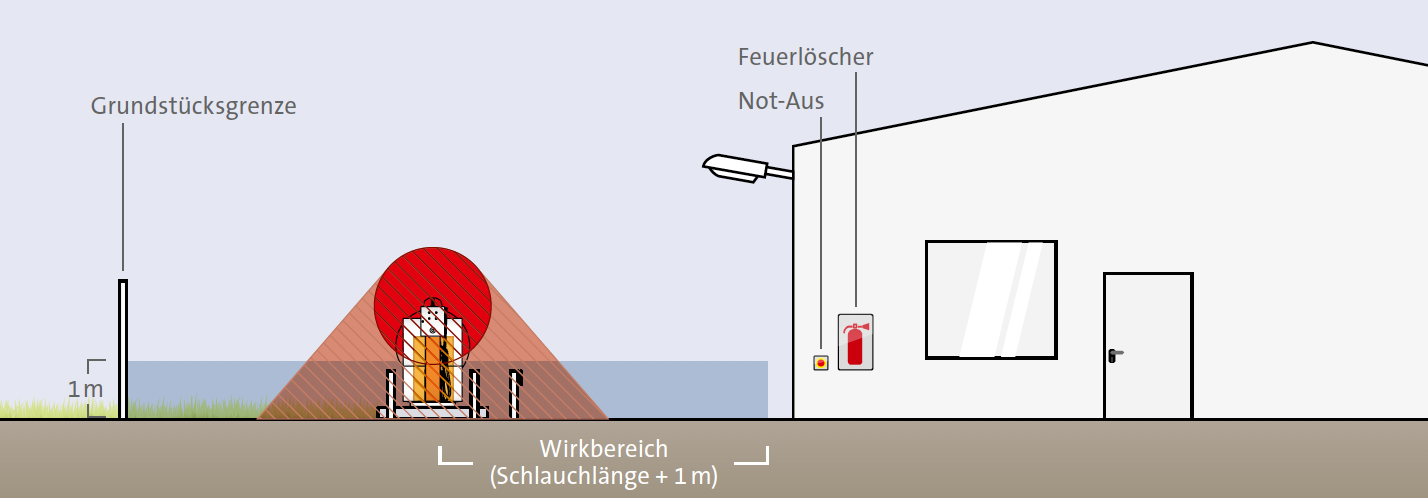

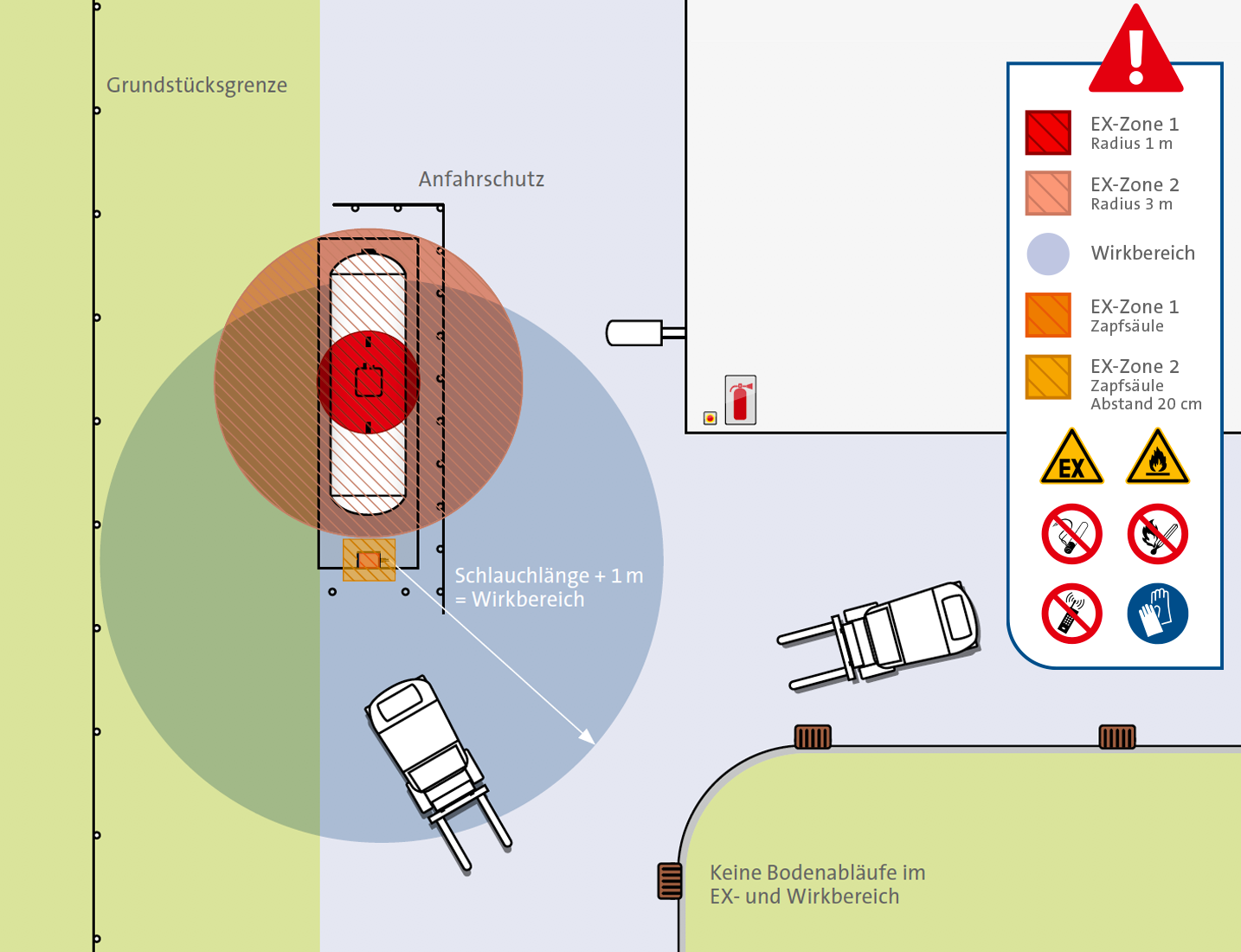

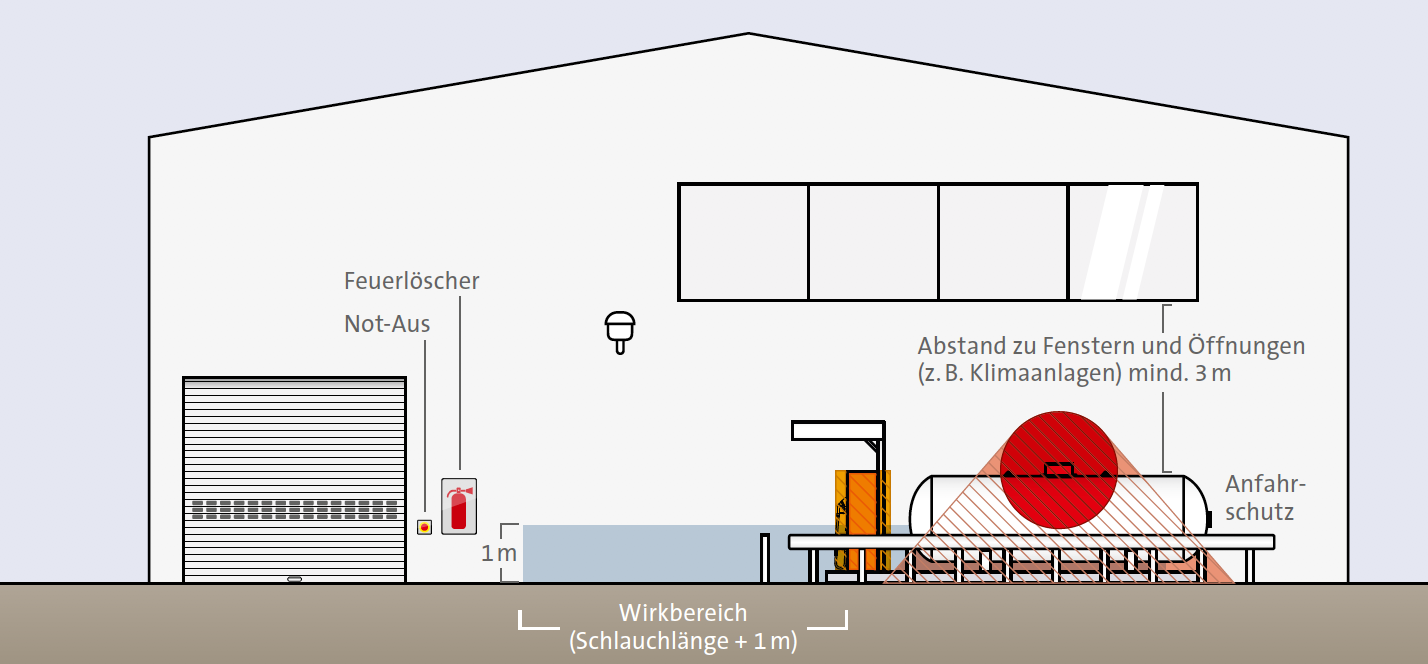

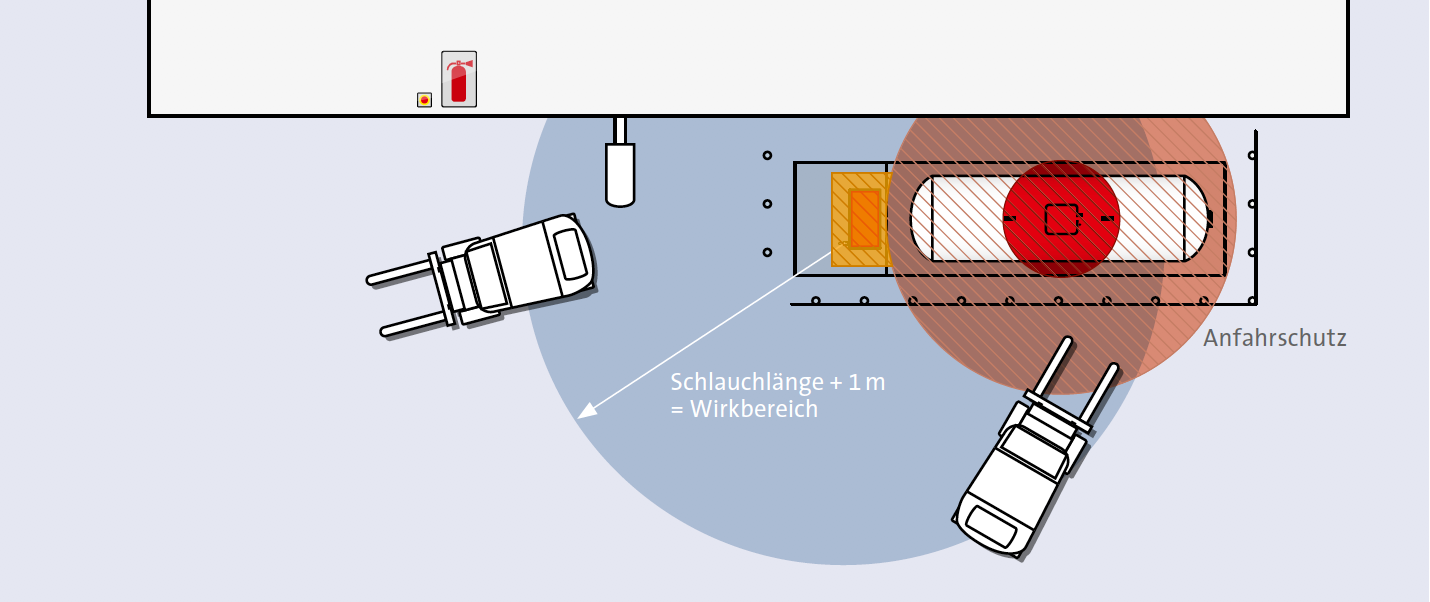

Bei der Aufstellung des Tanks müssen Sicherheitsabstände und Schutzzonen nach TRBS 3151 beachtet werden. Zusätzlich gibt es im gasführenden Teil der Abgabeeinrichtung (Zapfsäule / Zapfgerät) die Ex-Zone 1 und in deren Umfeld von 20 cm die Ex-Zone 2. Die genauen Positionen variieren dabei je nach Tankstellentyp. Zusätzlich kann ein sogenannter Anfahrschutz installiert werden – eine Art Leitplanke, die verhindern soll, dass Fahrzeuge die Anlage beim Tanken beschädigen.

Für den Anfahrschutz ist das VdTÜV-Merkblatt 965, Teil 3 für interne Tankstellen zu beachten.

Seitenansicht der Schutzzonen und des Wirkbereichs bei der Aufstellung der Tankstelle auf freiem Gelände.

Draufsicht der Schutzzonen und des Wirkbereichs bei der Aufstellung der Tankstelle auf freiem Gelände.

Vorderansicht der Schutzzonen und des Wirkbereichs bei der Aufstellung der Tankstelle am Gebäude.

Draufsicht der Schutzzonen und des Wirkbereichs bei der Aufstellung der Tankstelle am Gebäude.

Wie muss der Untergrund für eine Treibgas-Tankstelle vorbereitet werden?

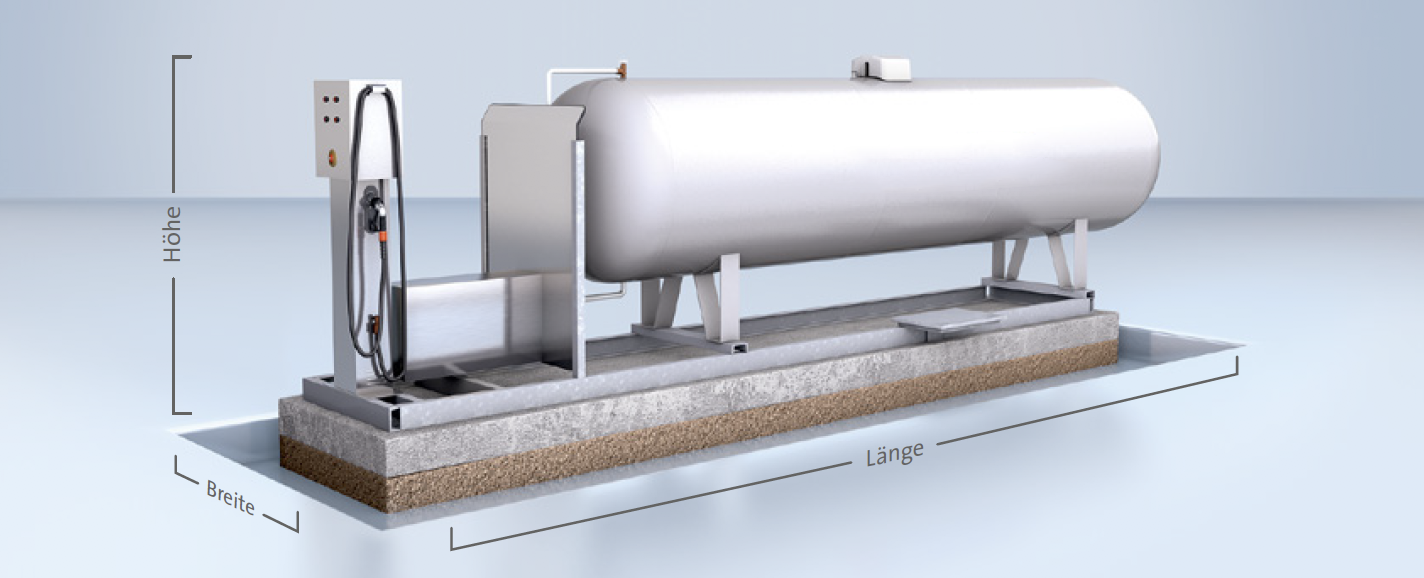

Die Auslegung des Fundaments ist den örtlichen Gegebenheiten anzupassen. Die Höhe des Betonfundaments und des Schüttmaterials bestimmt der Bauunternehmer je nach Bodenverhältnissen und Frostgefährdung.

Nachfolgend ein Umsetzungsbeispiel zur Orientierung; die individuelle Prüfung des angedachten Standortes erfolgt durch den Anbieter der Treibgas-Tankstelle im Einzelfall vor Ort:

- Beton: Betongüte entsprechend der Festlegung des Planers, inkl. Stahlmatte im Beton mit Fundamenterder

- Schüttmaterial: Schotter, Kies, Sand

- Breite Fundament: mind. 2.000 mm

- Höhe Betonfundament: mind. 200 mm

- Höhe Schüttmaterial Fundament: mind. 250 mm

- Die Länge des Fundaments variiert je nach Tankgröße.

Welche Prüfintervalle gelten für betriebseigene Treibgas-Füllanlagen?

Um die Sicherheit der Anlage zu gewährleisten, sind regelmäßige Prüfungen durchzuführen:

- Jährlich: Schlauchdruckprüfung und Anlagenwartung

- Alle 2 Jahre: äußere Prüfung

- Alle 3 Jahre: Prüfung der elektrischen Einrichtungen der Füllanlage

- Alle 5 Jahre: Prüfung der Füllanlage

- Alle 6 Jahre: Prüfung der Füllanlage auf Explosionssicherheit

- Alle 10 Jahre: innere Prüfung sowie Prüfung der Rohrleitungen

Empfehlenswert ist es, einen Anbieter zu wählen, der einen technischen Bereitschaftsdienst zur Verfügung stellt. Falls ein Defekt auftritt, kann dieser Dienst für eine schnelle Behebung herangezogen werden.

Erlaubnis für eine Treibgas-Tankstelle

Betreiber von Treibgas-Füllanlagen benötigen eine Genehmigung der zuständigen Behörde auf Grundlage der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV). Dazu erfolgt zuerst eine genaue Standortanalyse. Auf ihrer Basis werden die Unterlagen für die Beantragung zur Errichtung und zum Betrieb der Anlage vorbereitet. Es folgt das erforderliche Erlaubnis- und Prüfverfahren bis zur Installation und Inbetriebnahme der Tankstelle sowie der Abnahme durch die zugelassene Überwachungsstelle (ZÜS). Manche Flüssiggasanbieter übernehmen diese administrativen Aufgaben für Neukunden.