KWK: Technik und Funktionsweise

Wie funktioniert ein BHKW? Das macht Kraft-Wärme-Kopplung so effizient

Ein großer Teil des Stroms in Deutschland wird nach wie vor in Kraftwerken gewonnen. Bis zu 60 % der eingesetzten Brennstoffenergie können dabei in Form von Abwärme über Kühltürme verloren gehen. Die zentrale Produktion und der dadurch bedingte Stromtransport resultieren in einem zusätzlichen Energieverlust von schätzungsweise 3 bis 6 %. Dies spricht für eine dezentrale Stromproduktion vor Ort direkt beim Verbraucher.

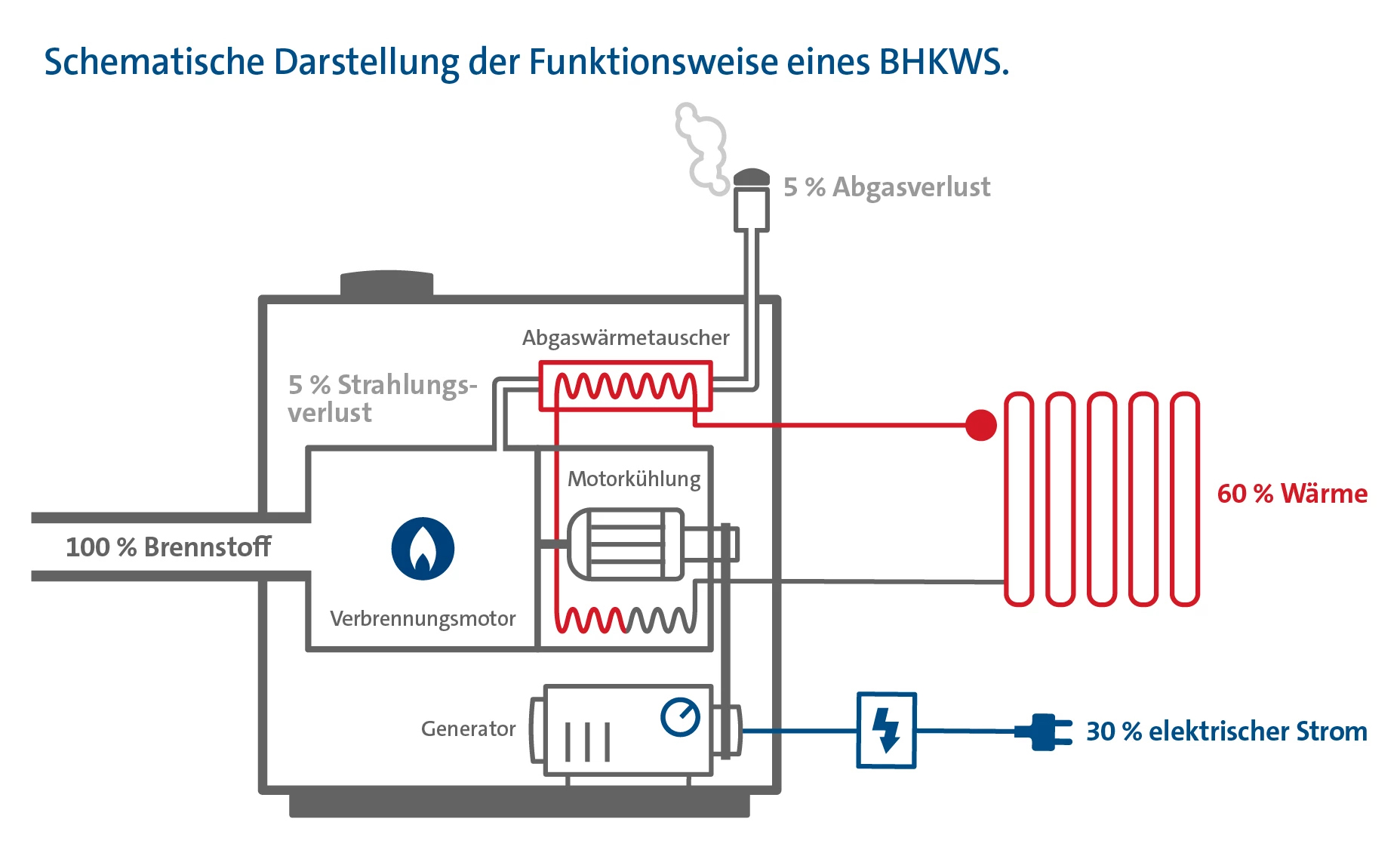

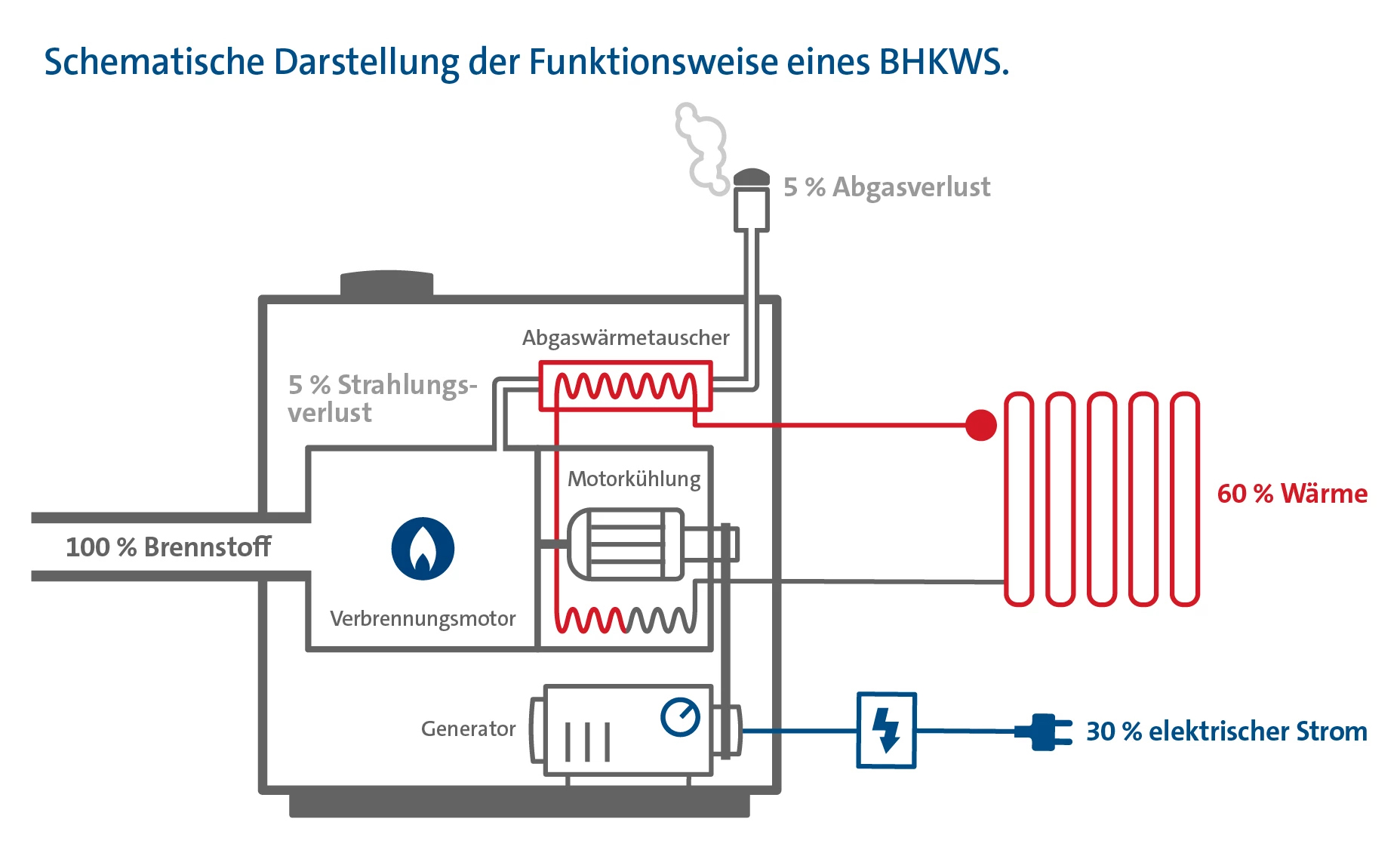

Anders ist es beim Blockheizkraftwerk. Der Großteil der eingesetzten BHKWs wird heute von einem Ottomotor (gelegentlich auch von einem Diesel- oder Stirlingmotor) angetrieben. Durch den Verbrennungsvorgang wird ein Generator zur Stromerzeugung angetrieben. Die gleichzeitig entstehende Abwärme wird für die Heizung bzw. Warmwasserbereitung genutzt.

Durch Nutzung der Abwärme steigt die Effizienz bzw. der Wirkungsgrad im Vergleich zur konventionellen Energiegewinnung. Bis zu 95 % der eingesetzten Energie (zum Beispiel Flüssiggas) wird in nutzbare Energie (Wärme/Strom) umgewandelt. Positiver Nebeneffekt: reduzierte Stromverluste, da die dezentrale Energieversorgung keinen Transport erfordert.

Die gleichzeitige Erzeugung von Strom und Wärme bezeichnet man als Kraft-Wärme-Kopplung:

- Kraft: Stromerzeugung mithilfe eines Generators

- Wärme: Nutzung der Motorwärme für Heizzwecke und Warmwasser

Für die hohe Sicherheit von Blockheizkraftwerken sorgen zahlreiche Vorschriften zur Planung, Errichtung und Inbetriebnahme sowie zum Betrieb. Diese reichen von den technischen Anforderungen über den Arbeits- und Umweltschutz bis hin zu Regularien für die Stabilität der Stromnetze.

BHKW-Betriebsarten: strom- oder wärmegeführt?

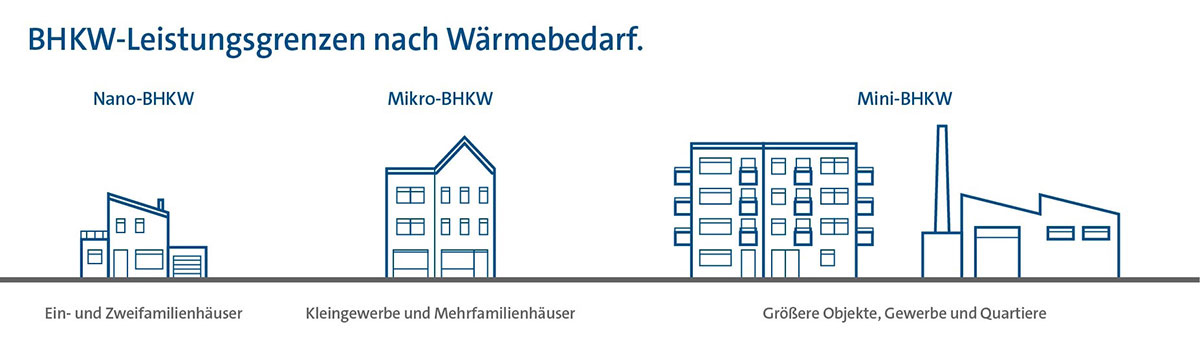

Bei der Auslegung eines Flüssiggas-BHKWs kann entweder der Wärme- oder der Strombedarf im Fokus stehen. Ausschlaggebend ist, welche Energie konstant benötigt wird.

Wärmegeführt

Wärmegeführte Blockheizkraftwerke sind am Wärmebedarf ausgerichtet. Die wärmegeführte Auslegung ist dort besonders sinnvoll, wo die Unterschiede beim Wärmebedarf im Jahresverlauf nicht so stark schwanken wie beim Strombedarf. Das bedeutet aber auch: Wenn keine Wärme benötigt wird, produziert das BHKW auch keinen Strom.

Strom, der nicht genutzt wird, kann gegen Vergütung in das öffentliche Netz eingespeist werden, er geht somit nicht verloren. Alternativ dazu kann man auch einen Energiespeicher einsetzen, sofern man den Strom nicht einspeisen möchte.

Stromgeführt

Ziel eines stromgeführten BHKWs ist die Produktion von möglichst viel Strom. Stromgeführte BHKW kommen seltener zum Einsatz. Einsatzfälle umfassen zum Beispiel

- Blockheizkraftwerke, die im Inselbetrieb laufen, also über keinen direkten Anschluss an das öffentliche Stromnetz verfügen,

- bestimmte industrielle Anwendungen oder auch

- der Einsatz für die Notstromversorgung wie beispielsweise bei Krankenhäusern

Spitzenlastkessel und Pufferspeicher: Was gehört noch zur BHKW-Infrastruktur?

Neben dem eigentlichen Blockheizkraftwerk sind weitere Geräte erforderlich, um einen wirtschaftlichen Betrieb der Anlage zu gewährleisten. Diese können abhängig von der Ausgestaltung bzw. Dimensionierung des BHKWs und den örtlichen Gegebenheiten variieren.

Pufferspeicher

Sie dienen zur Zwischenspeicherung überschüssiger Wärme in Zeiten geringer Nachfrage. Pufferspeicher zielen grundsätzlich darauf ab, die Anzahl der Ein-/Ausschaltvorgänge (Taktung) des BHKWs zu reduzieren, um dessen Wirtschaftlichkeit zu erhöhen.

Bei idealer Dimensionierung entspricht die gespeicherte Energie der entnommenen Energie.

Spitzenlastkessel

Der Einsatz eines Spitzenlastkessels ist sinnvoll, wenn ein BHKW an der Grundlast ausgerichtet ist. Die Grundlast definiert einen Wärmebedarf, der nahezu ganzjährig vorhanden ist. Der geringste Wärmebedarf findet sich bei privater Nutzung klassischerweise im Sommer.

Bei der Ausrichtung an der Grundlast kann das BHKW so dimensioniert werden, dass es sehr konstant betrieben werden kann, dabei seine Leistung ausnutzt und ein hohes Maß an Vollbenutzungsstunden gemäß Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) erreicht. Gleichzeitig reduziert die Orientierung an der Grundlast die Anzahl der Ein-/Ausschaltvorgänge (Taktung) und somit den Verschleiß. Dies wirkt sich tendenziell positiv auf die Kosten für Wartung und Inspektion aus.

Allerdings bedingt dies auch, dass in Zeiten mit erhöhtem Wärmebedarf eine zusätzliche Wärmequelle erforderlich ist. In Zeiten erhöhter Nachfrage deckt der Spitzenlastkessel den zusätzlichen Wärmebedarf, sofern dieser nicht durch den Pufferspeicher gedeckt werden kann. In Bestandsgebäuden können häufig bereits vorhandene Geräte genutzt werden. Entsprechende Kessel werden in der Regel so dimensioniert, dass der gesamte Wärmebedarf des Gebäudes gedeckt werden kann. Dies hat zum Beispiel auch den Vorteil, dass der Spitzenlastkessel im Notfall den Wärmebedarf auch eigenständig decken kann. Für den Nutzer bietet dies entsprechend eine gesteigerte Sicherheit.

Wie ermittelt man die ideale Dimensionierung für ein wärmegeführtes BHKW?

Grundsätzlich wird angenommen, dass der Einsatz eines BHKWs dann besonders wirtschaftlich ist, wenn es möglichst konstant und unter Volllast betrieben wird und somit eine hohe Anzahl von Vollbenutzungsstunden erreicht wird – sofern die KWK-Anlage richtig dimensioniert ist.

Da der Wärmebedarf jahreszeitlich bedingt deutlich schwankt, werden KWK-Anlagen meist so dimensioniert, dass sie nur die Grundlast eines Gebäudes decken (ca. 40–50 % des Heizwärmebedarfs). Die Differenz wird im Betrieb über Pufferspeicher und Spitzenlastkessel abgedeckt.

Die richtige Dimensionierung der KWK-Anlage hat folgende Vorteile für den Betreiber:

- Höherer Nutzungsgrad der durch das BHKW erzeugten Wärme

- Möglichst konstante Stromproduktion und damit verbunden ein reduzierter Stromeinkauf

- Erhöhung der Laufzeit und somit der vergüteten Vollbenutzungsstunden (KWKG)

- Reduzierung des Verschleißes sowie Steigerung der Lebenserwartung durch Reduzierung der Ein-/Ausschaltvorgänge des BHKWs