Insgesamt sind bis zu 70 % Förderung möglich. Wenn die Pelletheizung außerdem den Emissionsgrenzwert für Staub von 2,5 mg/m³ unterschreitet, wird ein zusätzlicher pauschaler Zuschlag in Höhe von 2.500 € gewährt.

Pelletheizung: Nachteile bei Anschaffungs- und Betriebskosten

Hohe Anschaffungskosten

Ohne Förderung ist die Anschaffung einer Pelletheizung im Vergleich zu der Investition in andere Heiztechnik teuer: Während ein Modell mit einer Leistung von 23 kW inklusive Pufferspeicher mit 30.000 € zu Buche schlägt, kann beispielsweise ein Gas-Brennwertkessel selber Dimensionierung gerade einmal 12.000 € kosten (Quelle: Lindner | Spindler INGENIEURE GmbH & Co. KG).

Eine Pelletheizung-Förderung ist also mehr als hilfreich. Wie hoch diese ausfällt, hängt von verschiedenen Voraussetzungen ab: unter anderem, ob der Emissionsgrenzwert für Staub von 2,5 mg/m³ eingehalten und der Pelletkessel mit einer Solarthermieanlage oder einer Wärmepumpe kombiniert wird.

Starke Pelletpreissteigerungen

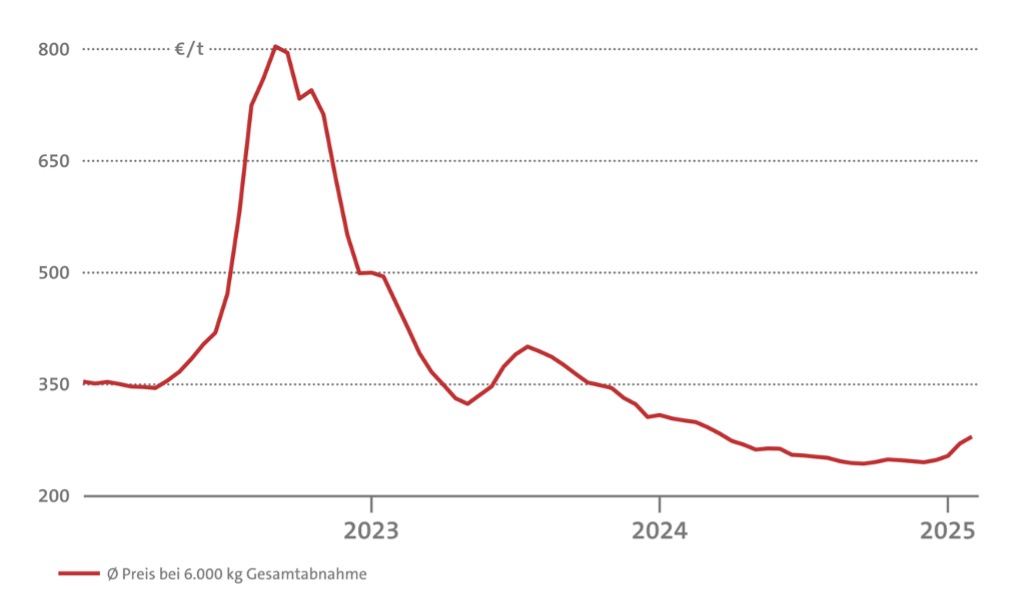

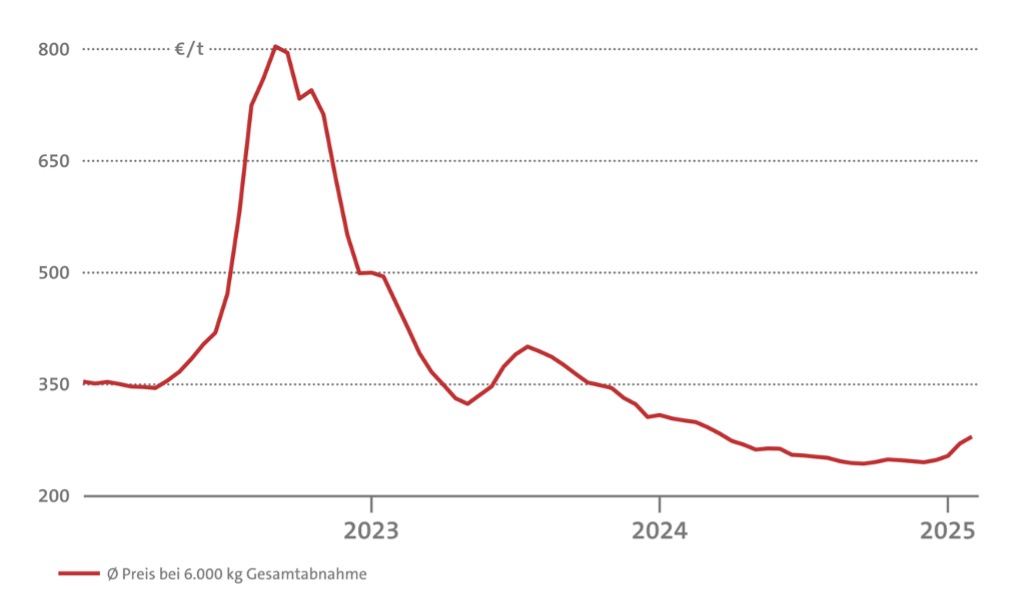

Bei den Verbrauchskosten sollten extreme Preissteigerungen wie zuletzt 2022 berücksichtigt werden. Nachfolgend der Verlauf des Preises loser Ware der letzten drei Jahre:

Durchschnittspreis in € pro 1.000 kg bei Gesamtabnahme von 6.000 kg. Quelle: HeizPellets24.

Pelletheizung: Nachteile durch Pelletlagerung

Hoher Platzbedarf für Lagerung der Pellets

Bei Holzpellets handelt es sich um volumenreiches Brennmaterial, für das genügend Lagerkapazität vorhanden sein muss. Als Faustregel gilt: pro Kilowatt Heizlast sollte 0,9 m³ trockener Lagerraum (inklusive Leerraum) vorgesehen werden. An diesen Lagerraum werden zudem verschiedene Anforderungen gestellt:

- Empfohlen wird ein rechteckiger, maximal 2 m breiter Raum.

- Grundsätzlich muss die Feuerungsverordnung des Bundeslandes, in dem die Pelletheizung betrieben wird, eingehalten werden.

- Es dürfen keine Lichtschalter, Steckdosen, Lampen oder Verteilerdosen im Raum installiert sein.

- Der Raum muss über Einblas-, Absaug- und Belüftungsrohre verfügen.

- Bei einer Lagermenge von über 6,5 t Pellets muss der Raum außerdem folgende Vorgaben erfüllen:

- Wände und Decken der Feuerwiderstandsklasse F80

- Brandschutztür T30 (wenn die Tür nicht ins Freie oder in den Heizraum führt)

- Öffnungen in Decken und Wände mit mindestens feuerhemmenden und selbstschließenden Abschlüssen (wenn sie nicht direkt ins Freie führen)

- Bei Nutzung loser Pellets sollten Tankwagen bis zu einer Entfernung von höchstens 30 m zum Einblasstutzen fahren können.

Pelletheizung: Nachteile für die Umwelt

Negative Umweltauswirkungen

Da es sich bei Holz um einen nachwachsenden Rohstoff handelt und Bäume CO2 binden, kann die langfristige Klimabilanz positiv bewertet werden. Bei der Verbrennung der Pellets allerdings werden schlagartig Emissionen verursacht (CO2, Feinstaub und Kohlenmonoxid).

Ein weiterer Nachteil für die Umwelt ergibt sich aus der Produktion der Pellets: Während die Pellets, die in Deutschland hergestellt werden, vor allem Nebenprodukte aus der holzverarbeitenden Industrie sind, werden in anderen Ländern Bäume allein für die Pelletproduktion gefällt. In der Folge wurde in einigen EU-Ländern wie zum Beispiel Estland bereits im Jahr 2023 eine verstärkte Abholzung für die Herstellung von Pellets beobachtet.

Da Pellets über relativ wenig Energiedichte verfügen, ist zudem viel Transportaufwand nötig, um die Energiemengen zu bewegen bzw. zu den Verbrauchsstellen zu transportieren. Zum Vergleich: Bezogen auf die enthaltene Energiemenge (kWh) wiegen Pellets mehr als doppelt so viel wie Flüssiggas (ermittelt mit unserem Flüssiggas-Rechner).

Besondere Anforderungen an den Betrieb

Um die negativen Umweltauswirkungen des Betriebs von Pelletheizungen zu begrenzen, gelten strenge Anforderungen an die Schadstoffemissionen. So dürfen nach Erster Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen – 1. BImSchV) nur solche Pelletheizungen neu installiert werden, die höchstens 0,02 g Staub- und 0,4 Kohlenmonoxid-Emissionen je Kubikmeter verursachen. Zudem dürfen Pelletkessel, die zwischen dem 1. Januar 2005 und dem 21. März 2010 in Betrieb genommen wurden, seit dem 1. Januar 2025 nur noch weiter genutzt werden, wenn sie die folgenden Emissionsgrenzwerte einhalten: