Vermeintliche Nachteile wie die Erforderlichkeit eines Flüssiggastanks können allerdings auch vorteilhaft für den Nutzer sein: Einerseits ermöglicht der Flüssiggastank gerade für viele Nutzer in ländlichen Regionen ohne Erdgasanschluss die zuverlässige Versorgung mit einem Energieträger zum Heizen. Andererseits können Nutzer von Erdgas durch den Wechsel zu Flüssiggas je nach Anbieter und Abnahmemenge Energiekosten sparen. Nutzen Sie für einen konkreten Kostenvergleich ganz einfach unserem Gaspreis-Rechner.

Wie ist eine Flüssiggasheizung aufgebaut?

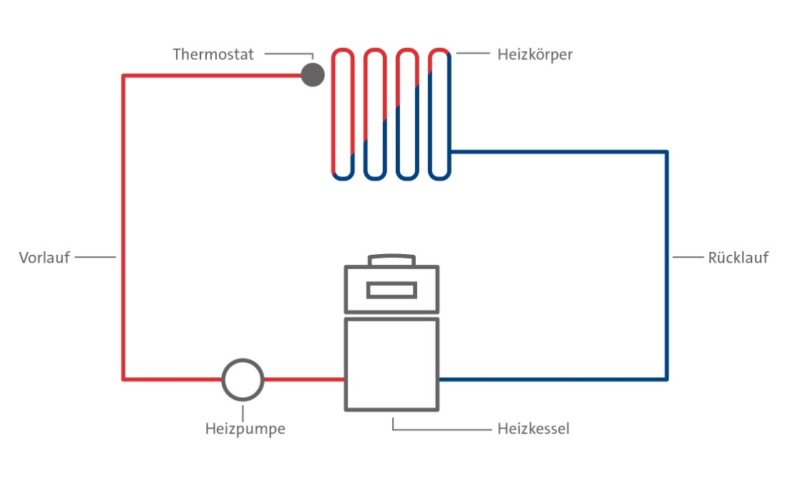

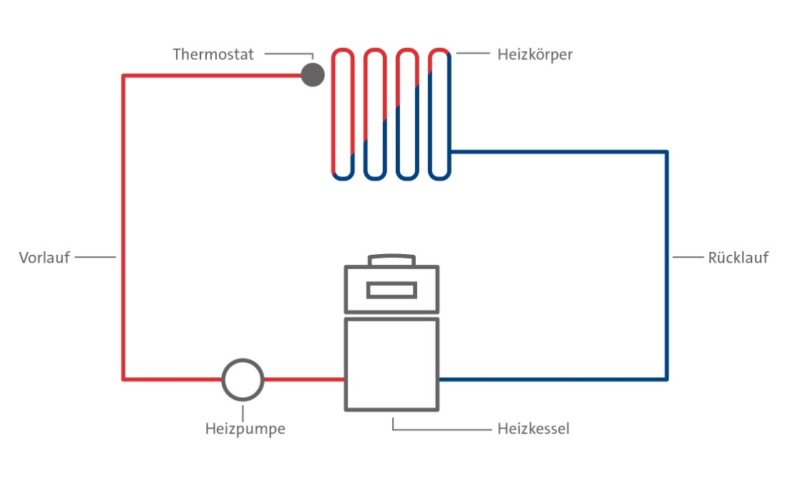

Die Flüssiggasheizung selbst umfasst in der Regel folgende Komponenten:

- Heizkessel

- Heizungspumpe(-n)

- Heizungsrohre (unterschieden in Vorlauf und Rücklauf)

- Heizkörper mit Thermostaten

Zusammen ergeben sie den Heizkreislauf, der vereinfacht wie folgt aussieht:

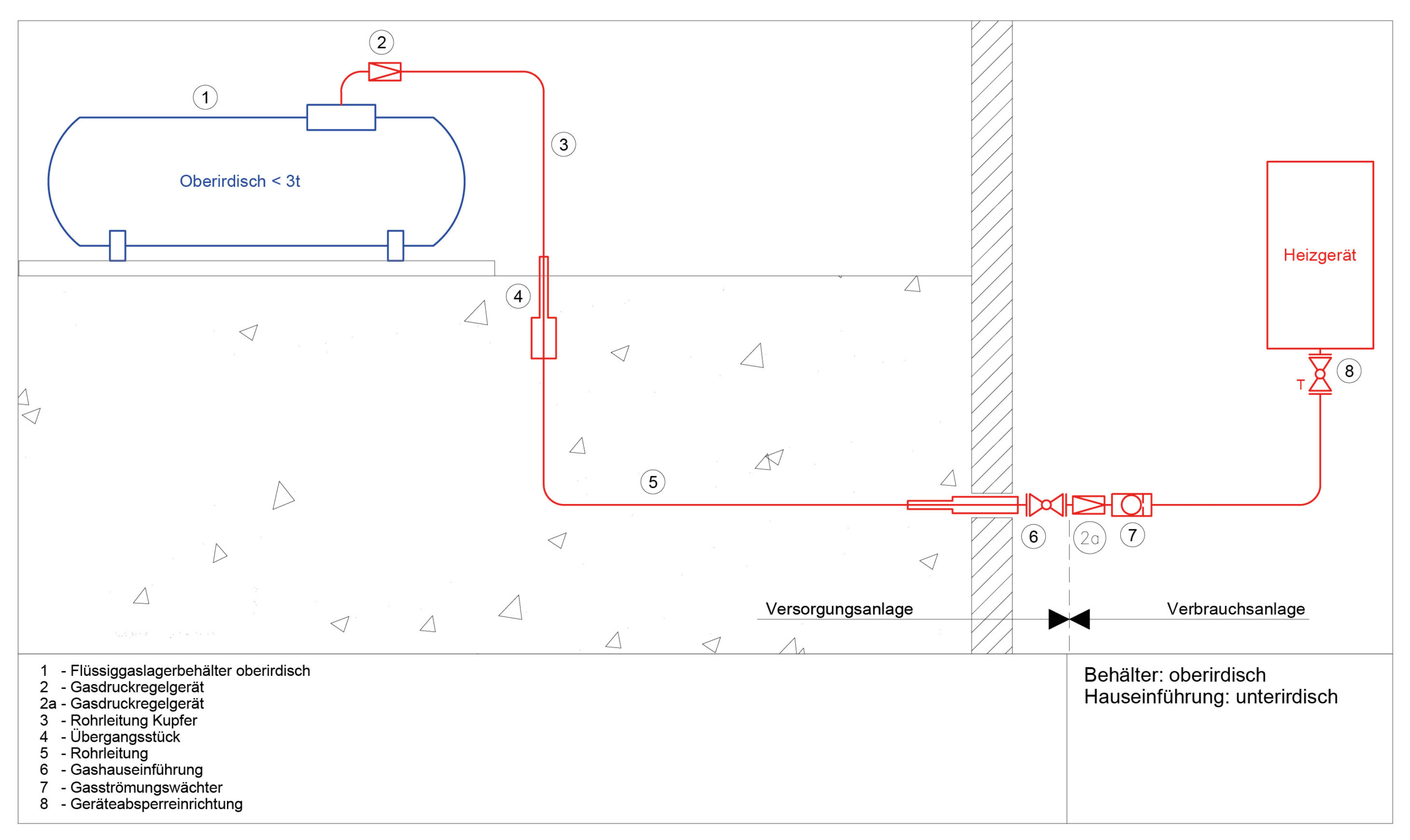

Die Flüssiggasheizung mit ihrem Heizkreislauf stellt allerdings nur einen Teil des Systems dar, das zur Versorgung eines Gebäudes mit Flüssiggas bzw. Wärme nötig ist. Hinzu kommen ein Flüssiggastank, der in der Regel außerhalb des Hauses installiert wird und zur Lagerung des Energieträgers dient, sowie zugehörige Rohrleitungen und eine Hauseinführung. Eine Übersicht geben wir Ihnen auf unserer Seite Flüssiggasanlage: Kosten, Aufbau und Varianten.

Wie funktioniert eine Flüssiggasheizung?

Im Heizkessel wird das Flüssiggas per Brenner verbrannt. Die dabei entstehende Wärme wird genutzt, um das Wasser des Heizkreislaufs zu erhitzen; die genaue Temperatur lässt sich vorab einstellen. Mithilfe der Heizpumpe gelangt dieses Warmwasser in die Heizkörper, wo es für die gewünschte Raumwärme sorgt. Anschließend fließt das Heizwasser abgekühlt in den Heizkessel zurück, wo es erneut erhitzt wird.

Welche flüssiggasbetriebenen Heizsysteme gibt es?

Grundsätzlich können folgende Heizsysteme mit Flüssiggas betrieben werden:

Gasbrennwertheizung

Gasbrennwertheizungen zeichnen sich durch eine clevere und effiziente Technik bzw. Funktion aus. So nutzen sie – außer der Wärme, die durch Verbrennung des Energieträgers entsteht – die Kondensationswärme aus den Abgasen für den Gebrauch im Heizkreislauf. (Bei älteren Heizungen liegt der Fokus auf dem Heizwert, der allein durch Einsatz des Brennstoffs erzielt wird. Hier wird die Kondensation verhindert, um den Schornstein zu schonen; die Kondensationswärme entweicht somit ungenutzt aus dem Schornstein.)

Mithilfe dieses Prinzips können moderne Brennwertkessel einen Wirkungsgrad bis zu 110 % erzielen. Dadurch können im Vergleich zu anderem Heizsystemen, die weniger wirtschaftlich arbeiten, Energiekosten und CO2 eingespart werden.

Mit Flüssiggas als Energieträger ist der Betrieb einer Gasbrennwertheizung auch für Gebäude möglich, die nicht an das öffentliche Erdgasnetz angeschlossen sind. Da eine entsprechend kompatible Gasbrennwertheizung sowohl mit konventionellem als auch biogenem Flüssiggas betrieben werden kann, können gesetzliche Vorgaben wie die 65-%-Regelung auch mit einer Gasbrennwertheizung erfüllt werden. Mehr darüber, wie Sie die Vorgaben erfüllen, erfahren Sie auf unserer Seite Gebäudeenergiegesetz (GEG) 2023 Änderungen: Umsetzung und Wärmeplanung.

Gas-Hybridheizung

Flüssiggas-Brennwerttechnik kann außerdem mit Technik zur Nutzung regenerativer Energien kombiniert werden – für weitere Kosten- und CO2-Einsparungen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten zur Kombination:

- Grüne Gase

- Biomasse

- Wärmepumpe

- Solarthermieanlage

- Heizstab bzw. Heizpatrone, die Strom aus der Photovoltaikanlage des Gebäudes oder Quartiers bezieht.

Alle Details zu den Einsatzmöglichkeiten einer Gas-Hybridheizung können Sie auf unserer Seite Gas-Hybridheizung: In diesen Fällen lohnt sie sich nachlesen.

Beispiel: Gasbrennwertheizung + Solarthermie

Für den Einsatz von Solarthermie sind zum einen Solarkollektoren nötig, zum Beispiel Flachkollektoren oder Vakuumröhrenkollektoren. Deren Absorber sammeln die thermische Energie der Sonneneinstrahlung und geben sie an ein Wärmeträgermedium (oft spezielle Solarflüssigkeit) ab.

Zum anderen brauchen Nutzer von Solarthermie einen Solarspeicher, zu dem das etwa 90 °C heiße Wärmeträgermedium geleitet wird. Ein Wärmetauscher verteilt die Wärme innerhalb des Warmwasser- und Heizkreislaufs des Systems. Betreiber einer Solarthermieanlage steigern die Effizienz ihres Heizsystems deutlich – eine nachhaltige Lösung, die in manchen Fällen sogar vom Staat gefördert wird.

Blockheizkraftwerk (BHKW)

Auf Basis der Kraft-Wärme-Kopplung erzeugt ein Blockheizkraftwerk gleichzeitig Strom und Wärme – bei einem Wirkungsgrad von 99 % besonders effizient und emissionsarm im Vergleich zu anderen Heizlösungen. Dazu wird zunächst Flüssiggas zum Gasverbrennungsmotor des BHKW geleitet. Der Motor treibt einen Generator an, der Strom produziert – in erster Linie für das Gebäude, doch kann überschüssig hergestellter Strom gegen Vergütung in das öffentliche Versorgungsnetz eingespeist werden.

Durch den Betrieb des Motors entsteht zusätzlich Wärme. Diese kann direkt zur Warmwasserbereitung und zum Heizen verwendet werden. So werden in einem Schritt zwei wichtige Energiearten gleichzeitig produziert.

Dabei kann die Leistungsfähigkeit des BHKW individuell nach Einsatzzweck gewählt werden: Heute gibt es unterschiedliche Modelle, die sich jeweils für den Betrieb in Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäusern oder den gewerblichen Einsatz in Unternehmen eignen – zum Beispiel in Hotels und Industriebetrieben.

Welches Gerät brauche ich zur Trinkwassererwärmung?

Dazu eignet sich zum Beispiel ein Pufferspeicher für die Flüssiggasheizung, in dem die thermische Energie zwischengelagert – also gepuffert – und auch für die Erwärmung von Trinkwasser genutzt wird. Eine andere Technologie ist der Durchlauferhitzer, der auch in flüssiggasbetriebenen Ausführungen erhältlich ist. Beide Gerätearten arbeiten effizienter als beispielsweise Elektro-Durchlauferhitzer – und angesichts hoher Strompreise von durchschnittlich 27 Cent pro Kilowattstunde (für Neukunden – Stand: 30.April 2024) mit Flüssiggas auch kostengünstiger.

Welche Heizung ist die richtige im Neubau?

Der Primärenergiebedarf eines Neubaus muss gegenüber dem Referenzgebäude KfW-Effizienzhaus 100 um 25 % unterschritten werden. Um das zu erreichen, muss das Gebäude nicht nur über eine gute Wärmedämmung verfügen, sondern auch über eine Heizlösung, die – zumindest anteilig – erneuerbare Energien nutzt. So bietet sich zum Beispiel eine Gasbrennwertheizung an, wenn sie entweder mit einer Anlage zur Nutzung erneuerbarer Energien kombiniert wird (Gas-Hybridheizung) oder mit biogenem Flüssiggas betrieben wird. Da Bio-Flüssiggas die Pflicht zur Nutzung von erneuerbaren Energien erfüllt, kann bei einem dauerhaften Bezug des Energieträgers zu einem angemessenen Anteil sogar auf die Investition in eine weitere Technik zur Nutzung erneuerbarer Energien verzichtet werden.

Welche Heizung ist die richtige im Altbau?

Da Altbauten normalerweise weniger gut gedämmt sind als Neubauten und in der Regel nicht über Fußbodenheizungen verfügen, ist beispielsweise eine Wärmepumpe nicht empfehlenswert: Hier können eine fehlende oder nur teilweise Wärmedämmung und das Heizen über Heizkörper zu einem erhöhten Strombedarf führen (Beispiel Elektrowärmepumpe). Grundsätzlich bietet sich auch hier die Gas-Brennwertheizung an, da sie auch in Altbauten effizient arbeitet.

Welche Heizung brauche ich für eine Halle?

Die Gas-Brennwertheizung kann auch für gewerbliche Betriebe genutzt werden. Über die oben genannten Optionen hinaus gibt es auch verschiedene Varianten von Hallenheizungen, die sich in ihrer Technik und der idealen Heizumgebung unterscheiden – Infrarotheizungen, Warmluftheizungen und noch viele mehr. Die Auswahl der idealen Hallenheizungen ist komplex, da das Heizsystem allen baulichen und nutzungsbezogenen Anforderungen des Gebäudes gerecht werden muss. Grundsätzlich eignen sich flüssiggasbetriebene Heizsysteme für viele verschiedene Hallentypen und vielfältige Anwendungsmöglichkeiten.

Sie möchten mehr über Hallenheizungen wissen oder herausfinden, welche Heizung sich für den Einsatz in Ihrer Halle eignet? Auf unserer Seite Hallenheizung: Einsatz, Modelle und Wartung erfahren Sie alles Wichtige dazu – und mit unserem HallenheizungsCheck können Sie direkt die passende Hallenheizung finden.